全球碳博弈下汽车产业低碳化发展问题和对策研究

0 前言

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

作为国民经济支柱产业之一,汽车行业碳排放占全国温室气体总量的8%左右,仅次于能源和工业,是主要的二氧化碳排放源之一,其排放量年均增长超过5%,因此,汽车产业低碳转型势在必行且任重道远。新能源汽车作为全球汽车产业绿色转型与升级的重要方向,是我国汽车产业实现减碳战略的关键路径,其发展不仅是对石油安全与大气污染防治的综合考量,更是我国产业升级的战略性选择。中国已成为全球新能源汽车市场的领导者,自2015年起市场保有量连续位居世界第一。与此同时,随着电动化进程的推进,锂离子电池行业也迎来快速发展。在碳中和大背景下,全球领先车企及供应商相继公布了雄心勃勃的碳中和目标及时间表,推动汽车产业全流程低碳化已成为行业关注的焦点。碳排放指标不仅成为监管重点,也将成为消费者和客户选择品牌的重要考量因素。加快推动汽车产业的绿色低碳发展,不仅有助于降低产品全生命周期碳排放、应对国际碳贸易壁垒,对实现行业碳达峰、碳中和目标也有积极作用。基于此,本文对汽车产业低碳化发展面临的挑战和问题进行了深度识别和分析,并提出了实施路径及对策建议,以期为我国汽车产业的低碳发展提供借鉴。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

1 汽车产业低碳化发展面临的挑战和问题

1.1 汽车产业低碳转型面临系统性挑战

实现汽车全产业低碳化是一项艰巨性、复杂性和长期性的系统工程。我国汽车产业起步晚、规模庞大、技术水平参差不齐,与欧美日韩等发达国家相比,仍存在较大的碳排放水平差距。当前,全球政治格局加速演变,汽车产业链条正在进行新一轮调整和重构,供应链的碳排放数据管理尚未建立有效解决方案,难以实现对汽车全生命周期碳排放的追踪。从原材料供应到零部件生产,再到整车制造,整个产业链均未形成面向“双碳”目标的顶层规划,导致绿色低碳技术的研发和应用严重滞后。大部分整车及零部件企业不仅面临着绿色低碳技术人才短缺的问题,其研发创新能力也难以满足“双碳”目标下关键技术突破的需求。同时,受到高投资和高运营成本的限制,现有绿色低碳技术的转化应用率偏低,企业在技术创新和资金投入方面均难以支撑“双碳”战略目标的实现。

1.2 新能源汽车碳减排效应受限于绿色能源结构

当前,我国传统燃油汽车仍占据主导地位,尽管新能源汽车渗透率稳步提升,但从实际效果来看,其碳减排效益尚未完全抵消汽车保有量扩张带来的碳排放增量。2024年的数据显示,中国汽车总销量3143.6万辆,其中新能源汽车销量达到1286.6万辆,渗透率约为35.5%。截至2024年底,全国汽车保有量为3.53亿辆,新能源汽车占比仅为8.89%。汽车保有量的持续增长驱动交通领域碳排放上升,成为温室气体排放增速最快的领域。从能源使用的角度,新能源汽车的清洁特性受制于当前能源结构。尽管新能源汽车未直接消耗燃料,但其用电来源仍以火力发电为主,2024年火力发电量在我国总发电量中占比高达67%。这种情况下,新能源汽车实现了将使用环节的碳排放向电力生产环节的转移,而非彻底减少碳排放总量。

1.3 汽车产业低碳技术创新面临多重挑战

汽车产业不仅要重视前瞻性的技术创新研究,更需要聚焦于面向产业化落地的开发与应用。首先在基础技术攻关层面,研发投入与核心技术掌握不足,低碳技术路径的可行性尚不明确。作为全面电动化的补充方案,零碳内燃机在系统可靠性、动力效率以及安全性能等方面仍需突破关键核心技术。固态电池从实验室研发到商业化还需要解决核心难题:对于硅碳负极,其膨胀率必须控制在20%以内,并需有效抑制硫化物与碳之间的副反应;而锂金属负极材料则需要在抑制锂枝晶生长和提升界面稳定性方面实现突破。其次,科技研发周期与实际工程应用之间也存在较大不确定性。端到端大模型(如多模态融合、视觉语言协同)加速自动驾驶技术迭代,但要实现大规模商业化应用还需要技术、政策和市场的共同推动。最后,未来改变传统汽车能源驱动模式的颠覆性技术创新也存在高度不确定性,钙钛矿车身光伏发电技术面临电池应力和缺陷、热不稳定性以及离子迁移等挑战,目前仍难以预测。

1.4 汽车行业碳足迹因子数据库亟待完善

目前,汽车产品碳足迹核算与评价领域的制度建设和实践环节仍显不足,碳足迹因子数据库的建设主要依赖高校和研究机构,尚未形成官方统一且具有权威性的数据库,导致国内外数据库之间的互认存在较大障碍。当前国际上应用广泛的碳足迹因子数据库中,我国区域的碳排放因子数值普遍设定较高,与我国实际情况存在较大偏差。与世界主要经济体相比,我国区域碳排放因子数值不仅高于全球平均水平,与主要竞争对手日本和韩国相比,碳排放因子分别高出16.7%和26.9%,直接导致我国生产的产品碳足迹核算结果高于实际值,对我国汽车产业链在全球市场中的碳足迹竞争力造成了不利影响,亟需加快构建高质量、本土化、统一化的碳足迹因子数据库。

1.5 汽车行业碳足迹核算标准亟待统一

目前,我国在汽车碳足迹核算及认证方面的标准体系尚不完善,尚未制定统一的碳足迹核算国家标准,目前,相关核算标准主要以团体标准形式存在。近年来,尽管我国对产品碳足迹评价的重视程度不断提升,相关政策也逐步出台,旨在引导碳足迹核算工作的开展,但行业整体仍缺乏科学性、全面性和权威性的碳足迹核算标准。这种状况导致当前的碳足迹核算工作存在诸多问题,包括核算边界界定不统一、核算颗粒度较粗、数据清单定义不清晰、与实际应用场景结合不紧密以及操作性不强等。由于缺乏统一的核算标准,行业内不同企业的碳足迹核算结果难以进行横向对比,不仅不利于全面摸清产业碳排放现状,也对我国应对国际碳足迹管控要求和提升国际竞争力造成了不利影响。因此,亟需加快建立科学、权威和统一的汽车行业碳足迹核算标准体系,最终满足监督、监管需求。

2 汽车产业链低碳化发展路径及对策建议

2.1 产品端加速低碳产品供应

汽车产品的低碳发展主要体现在电动化转型和传统内燃机动力系统的低碳化、零碳化发展。多技术路线并存发展是实现“双碳”目标的重要路径。我国能源结构的特殊性决定了多种能源形式将长期并存,内燃机的存续和发展受能源供给和市场需求双重影响,推进内燃机低碳化发展具有较大潜力,是实现碳达峰的重要路径之一。电动汽车作为零碳发展的核心方向,不仅是实现绿色出行的重要载体,同时也是分布式储能的重要形式。氢能则是商用车实现零碳发展的重要能源选择,其市场普及程度与光伏等间歇性能源的发展密切相关。此外,加速淘汰高油耗、高排放的老旧车辆,降低新车单车碳排放,对于无法通过技术改造实现降碳的在用车辆,应通过淘汰和减少使用等方式进一步降低碳排放。

2.2 生产端打造零碳工厂

在“双碳”目标推动下,企业正逐步从“绿色工厂”向“零碳工厂”迈进,这一转型已成为实现价值链碳中和及推动零碳发展的关键路径。其中,绿电替代作为核心措施,旨在将传统的化石燃料电力逐步替换为可再生能源电力,从而显著减少碳排放。此外,结合生产端设备的节能改造、智慧能源管理系统的优化、精益排产策略的实施以及提高生产良品率等措施,可减少大部分工厂碳排放。对于剩余难以通过技术手段完全消除的碳排放,企业可借助碳交易市场,通过购买碳信用额度实现碳排放的中和。例如莲花汽车工厂通过光伏发电等节能减碳项目实施、工厂能源管理活动深入开展、绿证及碳信用的抵消,实现制造过程的零碳排放,获得国内首个“引领级零碳工厂”认证。

2.3 使用端推动新能源汽车与能源协同发展

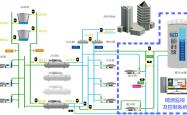

在车辆周期,汽车制造企业可借助分布式可再生能源发电,参与电力市场交易,同时通过购买绿证及CCER碳信用,推动绿色能源的生产和消费。不仅有助于构建覆盖整车生产、使用及回收利用的绿色能源循环体系,还能为行业提供政策支持和长效机制保障。在燃料周期,电动汽车用户可通过参与多层级电力网络(微电网、配电网和大电网)的协同互动,以及车网互动(V2G)技术,成为城市已有配电网在不断增加的风电光伏比例下解决充电容量的关键路径。这种协同机制不仅有助于优化新能源电力系统的运行效率,更能有效降低用户的用电成本,推动新能源汽车与能源系统的深度融合发展。

2.4 供应链端构建绿色供应链体系

绿色供应链将碳管理的视角从企业自身扩展至供应链上下游的各参与方。通过加强供应链的深度合作,建立绿色低碳的供应链管理体系,可以加速形成良性循环的绿色低碳发展生态。整车企业作为行业的推动者,承担着引领绿色转型的重要角色,而供应商则是减碳行动的中坚力量。由于能源结构的限制,中国车企在范围三(供应链)的上游碳排放显著高于欧美车企,这也使得中国供应链的脱碳过程更具挑战性。以某主流纯电车型为例,若采用美国和欧洲的供应链,其碳排放将分别比中国低10%~20%和15%~30%,凸显了优化供应链结构、提升绿色低碳水平的紧迫性和必要性。通过绿色供应链体系构建,确保从原材料采购、生产到销售的每个环节都满足低碳和可持续性要求。

2.5 回收端加强资源循环利用

报废汽车的回收拆解是实现资源高效利用和减少碳排放的重要环节。通过报废零部件及材料再使用、再制造、梯次利用以及再生利用等循环利用途径,可有效减少从原材料到零部件制造过程中的资源消耗,节省80%~98%新材料消耗,并减少70%~90%制造端温室气体排放。回收拆解过程中获得的金属资源,可直接减少金属原矿开采和冶炼环节的碳排放。行业领先企业通过湿法回收技术,能够从电池黑粉中提取99%以上的镍、钴和锰元素,以及90%以上的锂元素,从而实现电池全生命周期的减碳效益。

2.6 建立统一规范的碳足迹因子数据库

建议由政府主管部门牵头,联合汽车产业链企业、院校及研究机构,研究发布碳足迹因子数据库。按照区域、企业、项目及产品,明确各类碳排放因子的数值,并提供清晰的使用指南,详细说明各类排放因子的定义及其适用场景,以保证数据准确适用。同时,在数据库的建设过程中,建议政府主管部门定期更新发布相关数据,持续提升其科学性和系统性。此外,应加强国际间的交流与合作,推动国内与国际汽车碳排放数据的互认,为实现全球碳排放管理的统一性和协调性奠定基础。目前,按照“边建边用边完善”的原则,国家相关研究机构已召开碳足迹因子数据库建设研讨和项目启动会,从而有效支撑我国碳足迹管理体系建设。

2.7 制定汽车产品碳足迹核算国家标准

建议参照国际上通行的生命周期评价标准,结合我国低碳发展领先企业的实践数据和经验,加快建立符合我国国情的碳足迹核算体系和标准体系。明确碳足迹核算对象、范围和边界,并与国际标准保持协调,以实现核算体系的国际化兼容。通过建立汽车产品碳足迹核算国家标准,不仅可为行业提供科学的碳足迹评估依据,还能为“双碳”目标的实现提供有力支撑,助力我国汽车产业在全球碳中和进程中占据更有利的地位。目前,部分汽车相关碳足迹国家标准例如电动汽车和动力电池产品碳足迹量化方法与要求已获批立项。这不仅有助于推动汽车行业绿色低碳转型,也将为我国参与国际碳管理规则制定争取更多话语权,提高贸易竞争优势。

2.8 制定汽车产品碳足迹认证、分级及披露制度

建议由市场监管部门制定统一的汽车产品碳足迹标识认证标准,通过试点实施,规范标识认证流程。参照欧盟《电池与废电池法规》中关于碳足迹性能等级的定义,收集市场上汽车产品碳足迹声明的数值分布,科学划分碳足迹等级并设定相应限值,并将其应用于绿色采购、绿色消费、绿色金融等相关领域。此外,建议建立产品碳足迹信息披露制度,强化企业温室气体信息自愿披露政策体系与碳足迹管理体系的衔接,鼓励企业向社会公开披露产品全生命周期的温室气体排放信息。

3 结语

汽车产业当前正处于技术变革、消费升级和政策引导等多重因素叠加交汇的转型期,正朝着绿色低碳方向融合发展,一个新的可持续发展产业生态正在逐步形成。针对汽车产业面临的低碳化发展形势、挑战和问题,建议企业基于自身在产业链中的地位,从产品全生命周期角度,制定针对性的减碳策略和实施规划,推动汽车产业的低碳发展和绿色转型。

参考文献

[1] 陆宣羽,蒋艳.全球气候变化治理问题与对策研究[J].黑龙江环境通报,2024,7(37):111-113.

[2] OGELJ J, DEN Elzen M, HOEHNEN, et al. Paris Agreement climate proposals need aboost to keep warming well below 2℃ [J]. Nature, 2016, 534(7609): 631–639.

[3] 陈文婕,孙瑾,陈晓春.社会—技术情景下的中国汽车产业低碳转型研究[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2023,47(5):70-77.

[4] 欧阳明高.汽车强国靠“四化”电动化、智能化、低碳化与全球化[J].高科技与产业化,2024,03:12-15.

[5] 梁锐.动力电池低碳化发展的挑战与对策[J].电源技术,2023(4):417-420.

[6] 赵福全,刘斐齐,刘宗巍,等.中国汽车产业低碳化评价指标体系研究[J].中国工程科学,2018,20(1):104-112.

[7] 乔英俊,延建林,钟志华,等.我国汽车产业转型升级研究[J].Strategic Study ofCAE,2019,21(3):41-46.

[8] 刘宗巍,史天泽,郝瀚,等.中国汽车技术的现状、发展需求与未来方向[J].汽车技术,2017(1):1-6.

[9] 乔英俊,赵世佳,伍晨波.“双碳”目标下我国汽车产业低碳发展战略研究[J].中国软科学,2022(6):31-40.

[10] 赵世佳,刘宗巍,郝瀚.中国V2G关键技术及其发展对策研究[J].汽车技术,2019(9):1-5.

本文为“AI汽车制造业”首发,未经授权不得转载。版权所有,转载请联系小编授权(VOGEL100)。本文作者:王敬超 罗红成,单位:东风鸿泰控股集团有限公司 。责任编辑龚淑娟,责任校对何发。本文转载请注明来源:AI汽车制造业

推荐阅读:

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。